标题: DISTILLM-2: A Contrastive Approach Boosts the Distillation of LLMs[1]

FROM ICML 2025 oral arXiv GitHub

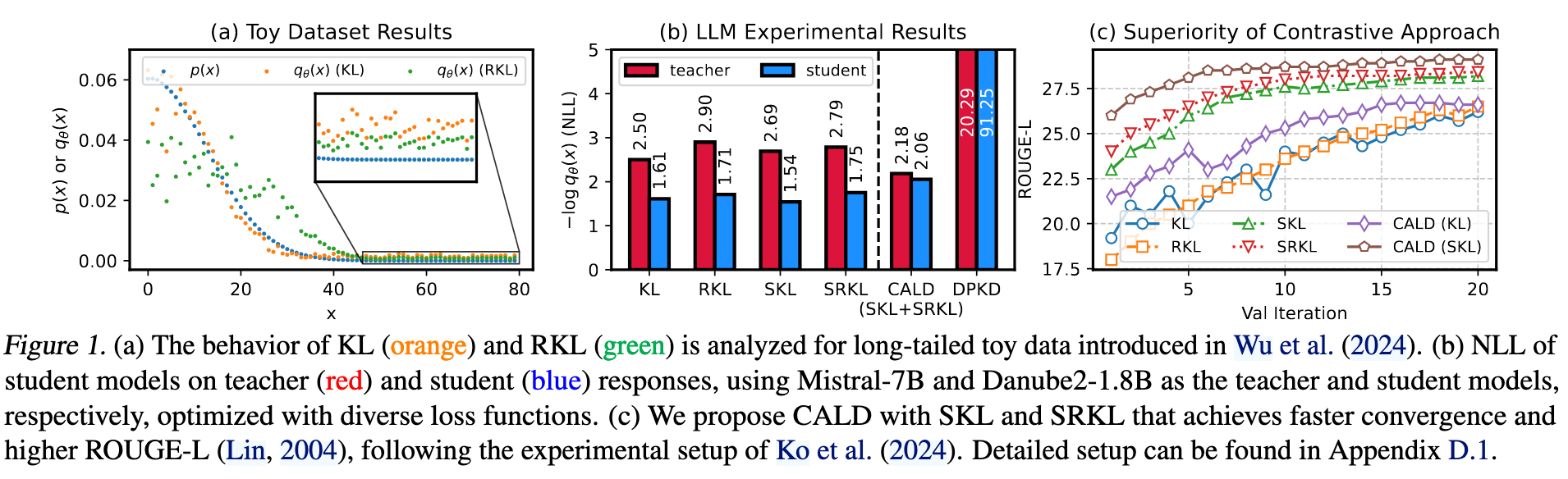

在大语言模型的发展进程中,模型蒸馏技术是实现 “高性能与低部署成本” 平衡的关键。DISTILLM-2 横空出世,凭借创新的对比学习损失设计,为 LLM 蒸馏带来全新思路。本文将拆解其核心逻辑,结合公式与实验,带你看透这一前沿方法。

1. 传统蒸馏的痛点:模式崩溃与模式平均

在数据分布里,“模式(mode)” 是概率密度的峰值区域,代表高频出现的特征组合(如 MNIST 中每个数字、人脸数据中不同表情) 。

-

模式平均(Mode Averaging):正向 KL( \(KL(p\vert\vert q)\) )优化时,模型为覆盖真实分布,将多个模式 “平滑平均”,生成样本模糊(如数字既像 “3” 又像 “5” )

-

模式崩溃(Mode Collapse):反向 KL(\(KL(q\vert\vert p)\) )优化时,模型为避免惩罚,仅聚焦少数易学习模式,抛弃数据多样性。比如生成模型只输出 “7”,无视其他数字,让蒸馏后的模型失去泛化性。

2. DISTILLM-2:对比学习驱动的蒸馏框架

Ko 等[2]提出了 Skew KL (SKL) 和 Skew RKL (SRKL) 进行改进 (感觉就是降低教师模型的比重,学的更平滑一点。但是为什么会加快收敛速度呢?难道是由此避免了不必要的搜索空间?🤔)

\(\mathcal{D}_{\text{SKL}}^{(\alpha)}(x,y;p||q_{\theta}) = \mathcal{D}_{\text{KL}}(x,y;p||\alpha p + (1 – \alpha) q_{\theta})\)

\(\mathcal{D}_{\text{SRKL}}^{(\alpha)}(x,y;p||q_{\theta}) = \mathcal{D}_{\text{KL}}(x,y;q_{\theta}|| (1 – \alpha) p + \alpha q_{\theta})\)

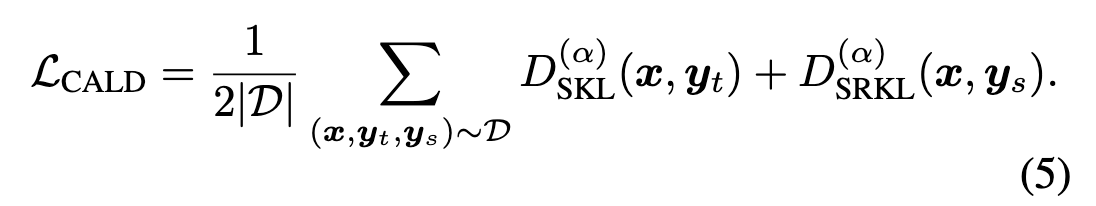

DistiLLM-2 在此基础上进行了改进,损失函数重新定义蒸馏逻辑

\(\mathcal{L}_{\text{DISTILLM-2}} = \frac{1}{2|\mathcal{D}|} \sum_{(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}_t, \boldsymbol{y}_s) \sim \mathcal{D}} \left[(1 – \beta) D_{\text{SKL}}^{(\alpha_t)}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}_t) + \beta D_{\text{SRKL}}^{(\alpha_s)}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}_s) \right]\)

将 DPO 的对比学习概念引入 KD。对齐学生模型的输出(SGOs)和教师模型的输出(TGOs)。(就是利用这里的 \(\boldsymbol{y}_t\) 和 \(\boldsymbol{y}_s\) 进行对比学习)

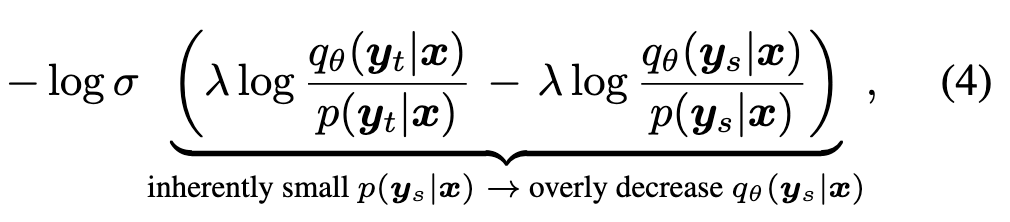

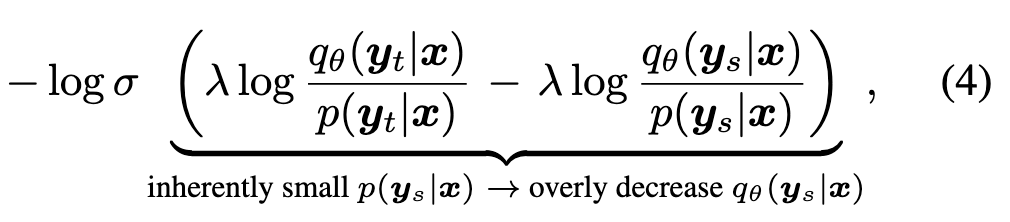

之前就有人这样做过,比如 Li 等[3]提出的 DPKD 在 DPO 中用教师模型替换参考模型,但是频繁遇到 reward hacking。DPKD 论文中并没有提到 reward hacking 问题。

作者的解释是:采用 Equation 4. 这种损失,导致 \(q_\theta(\boldsymbol{y}_s|x)\) 变得很低。学生模型为了拟合教师模型的输出,会丢失原有的知识。(但是这和 reward hacking 有什么关系?🤔)

于是作者提出了 CALD 损失函数。

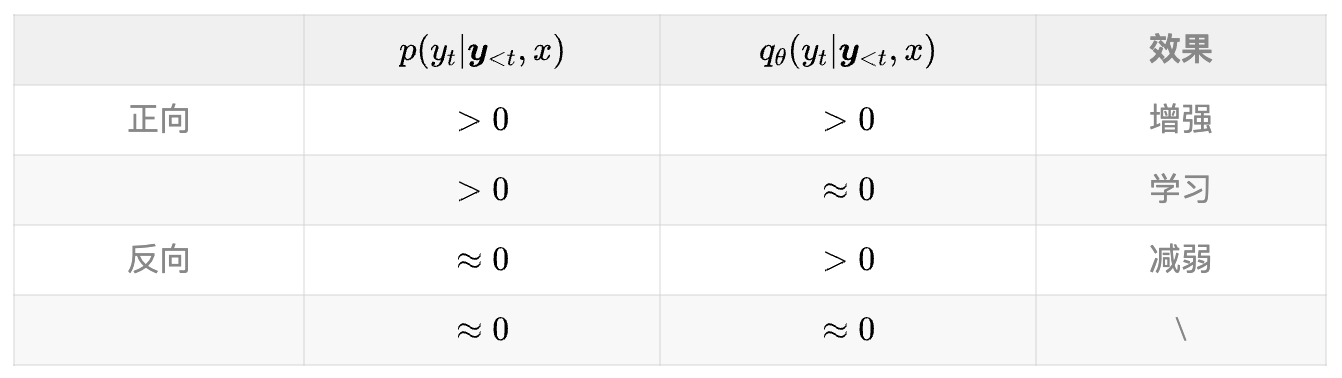

正向 SKL 用教师模型的输出,反向 SKL 用学生模型的输出。简单起见,观察正反向 KL 的公式。

\(\mathcal{D}_{\text{KL}}(x,y;p||q_{\theta}) = \sum_{t=1}^{T} p(y_t|\boldsymbol{y}_{<t},x) \log \frac{p(y_t|\boldsymbol{y}_{<t},x)}{q_{\theta}(y_t|\boldsymbol{y}_{<t},x)}\)

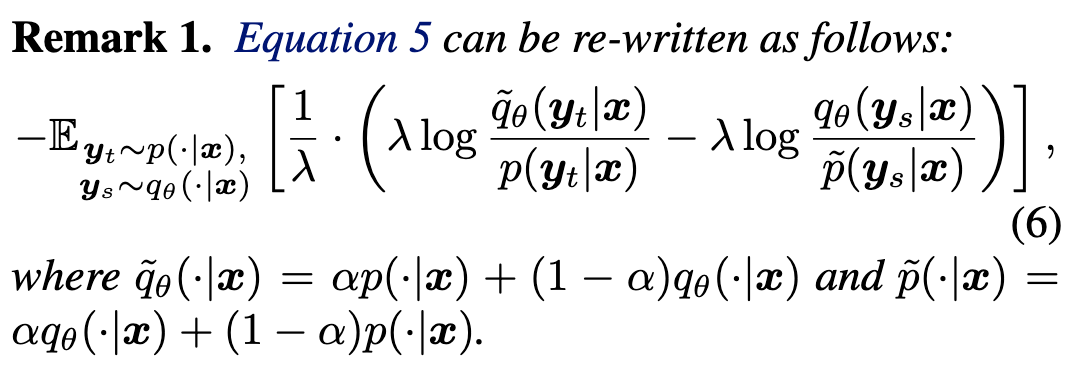

3. 和 DPKD 的对比

对比 Equation 6. 和 Equation 4.,相当于将 KL 替换为 SKL,然后 log-sigmoid 变成了一个线性变换。\(\tilde{q}_\theta(\cdot \mid \boldsymbol{x})\) 和 \(p(\cdot \mid \boldsymbol{x})\) 之间的线性关系,对过度减小的 \(q_\theta(\boldsymbol{y}_s|x)\) 起到了正则化作用,从而解决了 DPKD 中的难题。 (不是很懂😂,感觉意思是 SKL 平滑过度的性质解决或缓解了 DPKD 导致 \(q_\theta(\boldsymbol{y}_s|x)\) 变得很低的问题)

4. 从 Equation 6. 到 Equation 2.

-

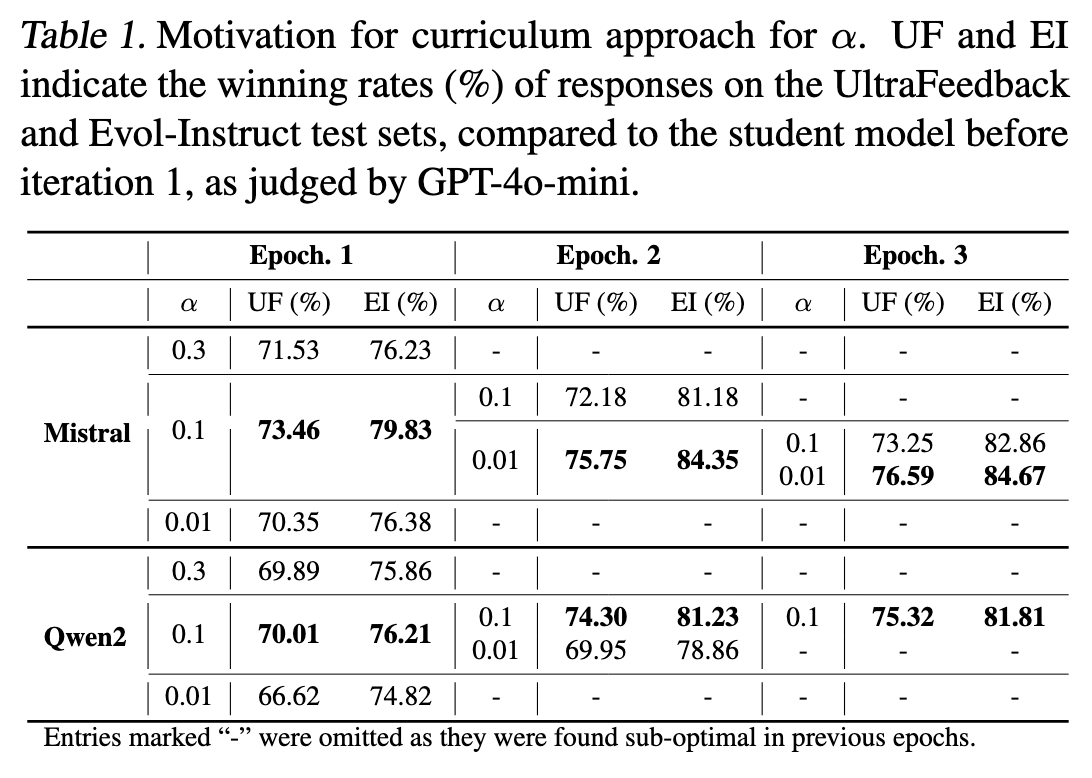

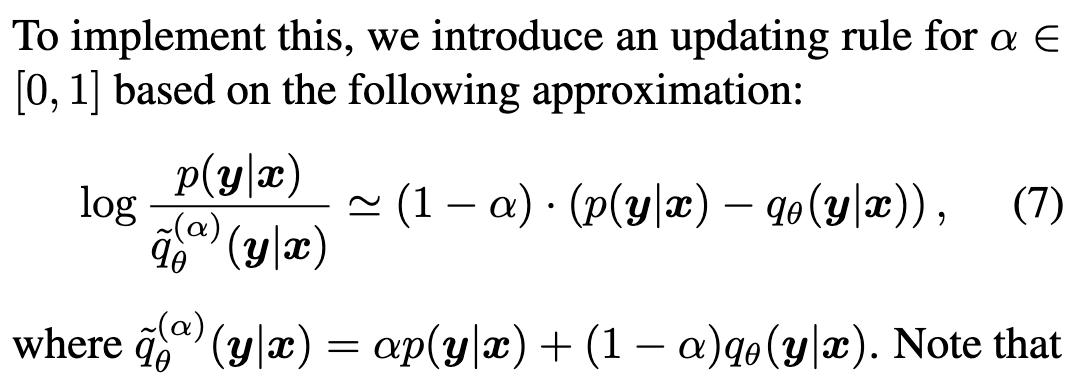

\(\alpha\):较大的 \(\alpha\) 有助于训练的稳定,能加速收敛 (笔者比较疑惑,为什么是一定能加速收敛) 。但是限制了知识的获取 (所以不应该收敛较慢吗) 。作者给了 \(\alpha\) 一个适中的范围 \(0.1-0.3\)。作者对于简单样本(和教师模型分布差异较小)采用较小的 \(\alpha\),困难样本采用较大 \(\alpha\)(笔者:就是更平滑过渡..) 。作者引入了 Mercator series[4] 来更新 \(\alpha\)。\(\log{p(x)}\) 一阶近似为 \(\log{p(x)}-1\) 。那么就有公式7。

-

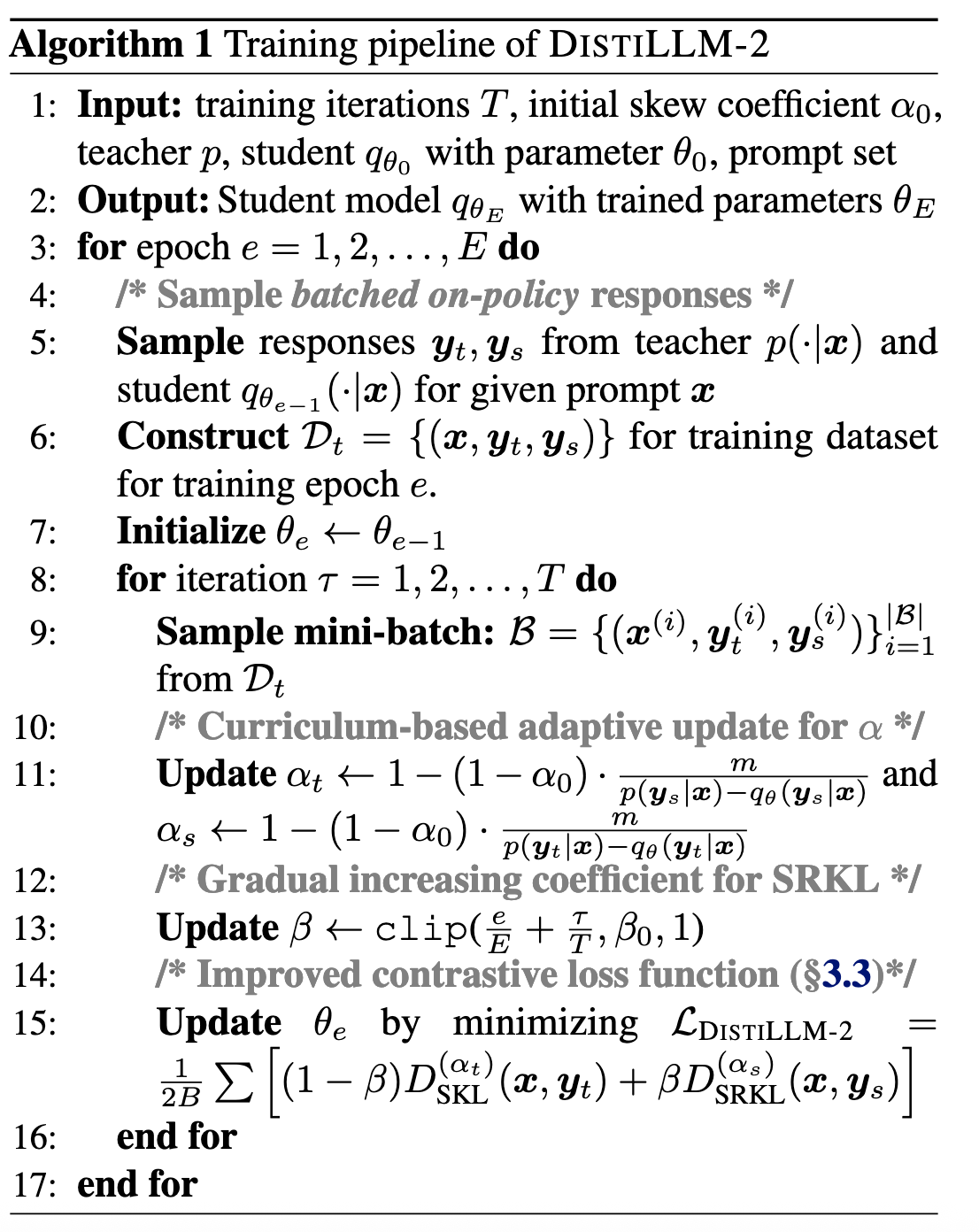

\(\beta\):作者观察到逐渐增加 SRKL 的权重有助于提高学生模型的表现 (先学习后修正,符合直觉) 。于是引入 \(\beta\) 进行调节。观察伪代码,作者是根据 \(epoch\) 和 \(iteration\) 对 \(\beta\) 进行调节的。

5. 实验

在推测生成中,学生模型生成 \(K\) 个 tokens,教师模型根据下面的公式对 tokens 进行验证。

\(q_{\theta}(y_{n + k} \mid \boldsymbol{y}_{< n + k}) > \min(\varepsilon^2, \varepsilon \cdot \exp(-H(p(\cdot \mid \boldsymbol{y}_{< n + k}))))\)

其中,\(H(\cdot)\) 和 \(\varepsilon\) 分别是熵函数和超参数 。

当用 \(\boldsymbol{y}_{spec}\) 替换 \(\boldsymbol{y}_{t}\) 时,只有满足 “学生模型生成该 token 的概率高于 \(\epsilon\) 和 教师模型概率” 时,才接受该 token。\(\epsilon\) 越小,学生模型和教师模型的分布就越相同。

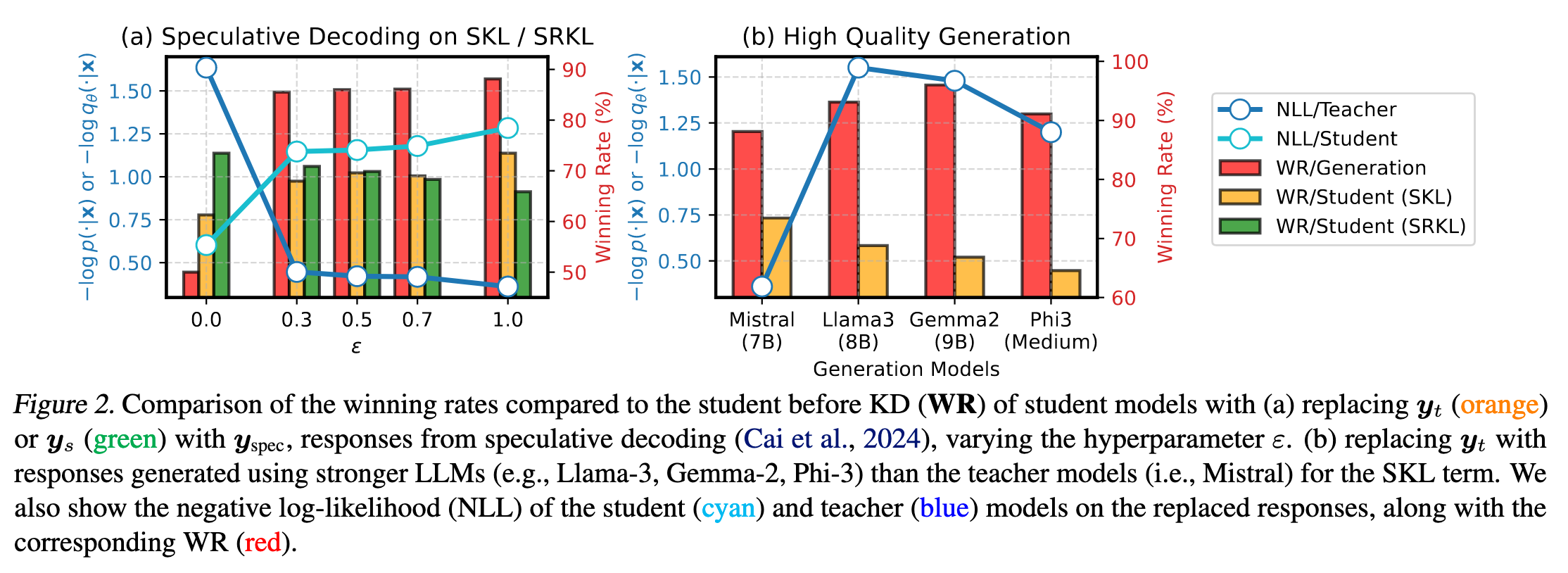

如 Figure 2.,SKL 的下降并不总能带来性能的提升,相反,教师模型 response 的强指导与蒸馏性能高度相关。(笔者猜测有可能是因为教师模型并不是最优模型,学生模型拟合了教师模型较差的知识,导致 SKL 下降而性能下降或不变)

作者还对比了其他的教师模型,如 Figure 2. 所示。教师模型 response 的高对数概率或许是比其更高质量更重要。即使某一 response 质量不错,但如果教师模型生成它时的概率较低(置信度低),其在数据筛选中的价值可能不如那些教师模型高置信度生成的响应 —— 后者更能有效指导学生模型学习。

6. 实验结果

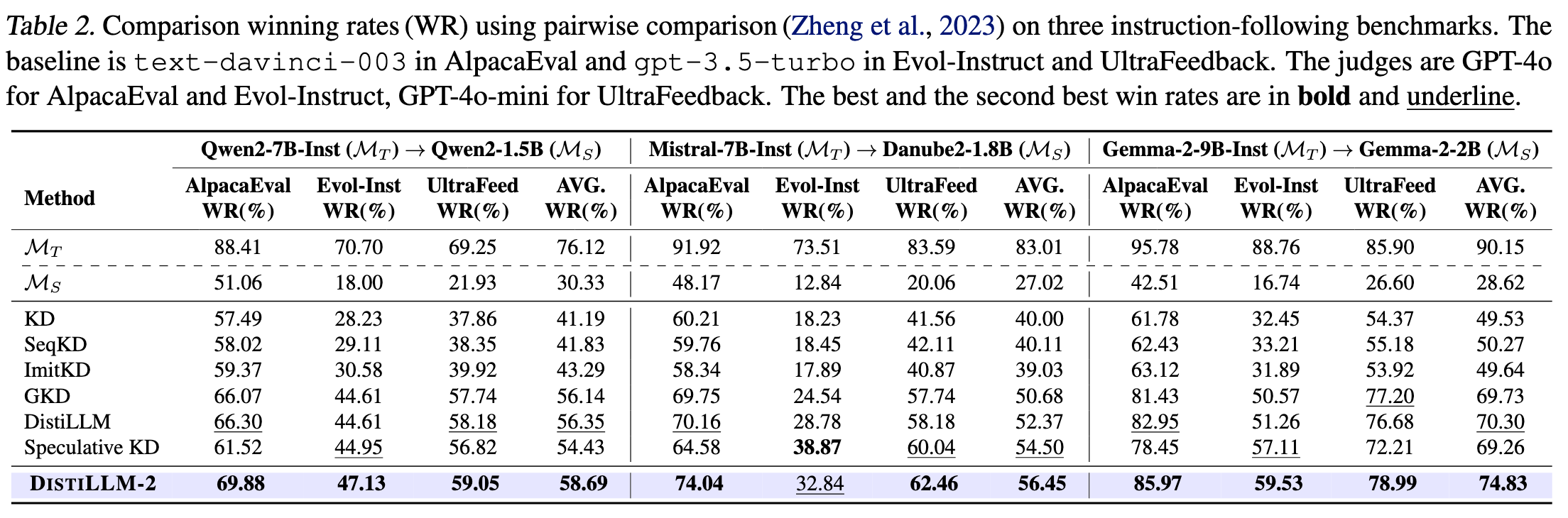

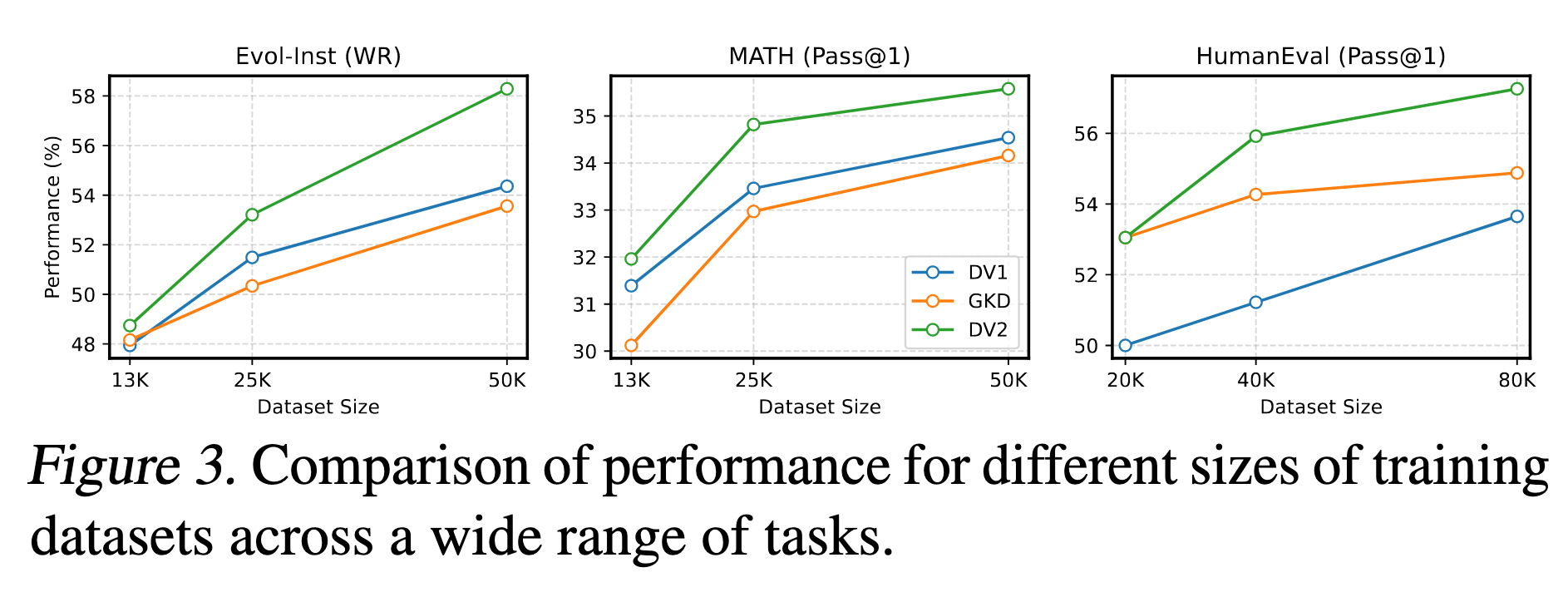

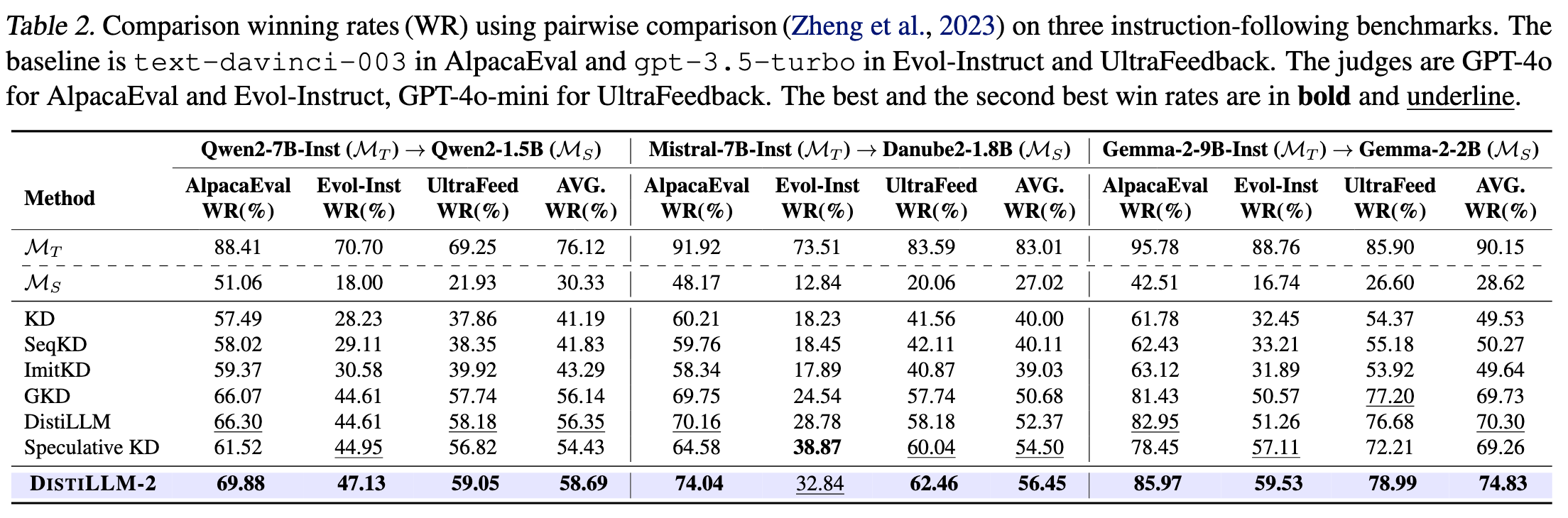

6.1 指令遵循

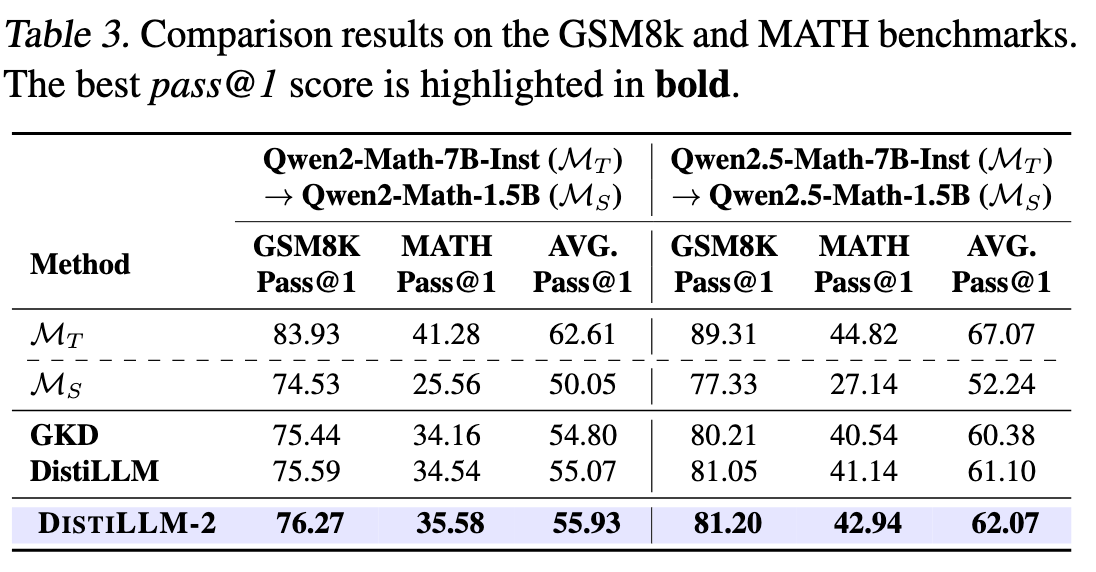

6.2 数学推理

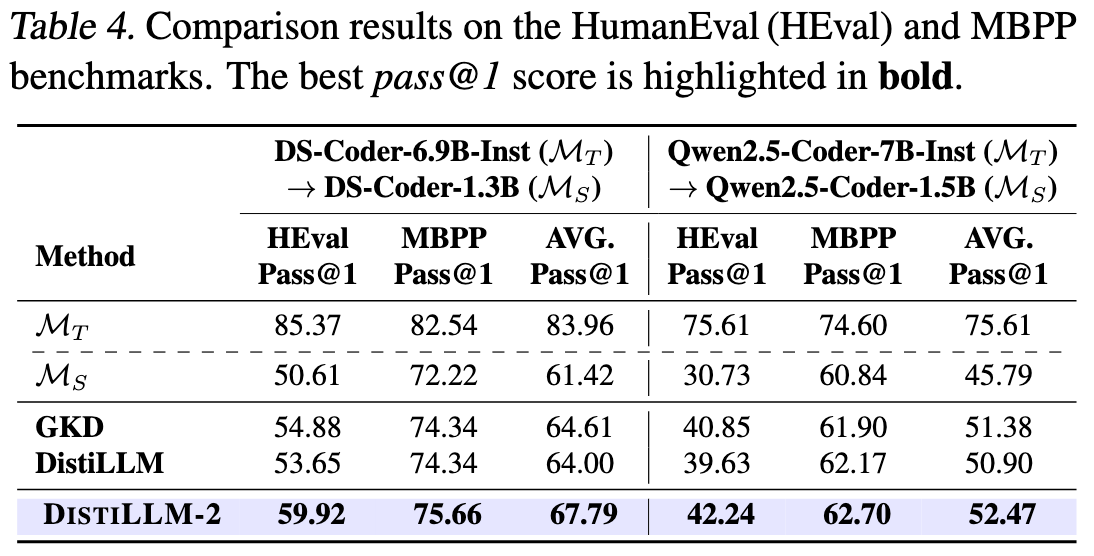

6.3 代码生成

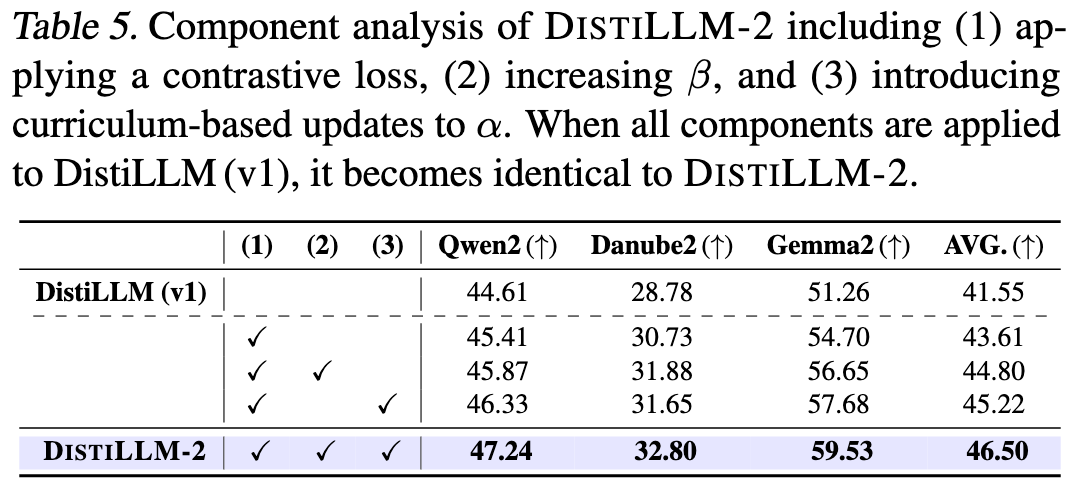

6.4 消融实验-方法

6.5 消融实验-数据

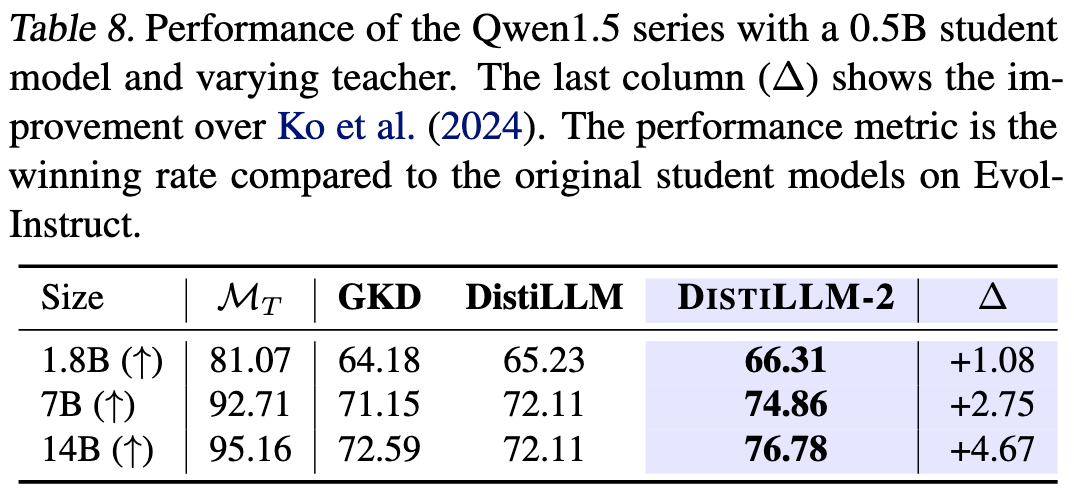

6.6 消融实验-模型

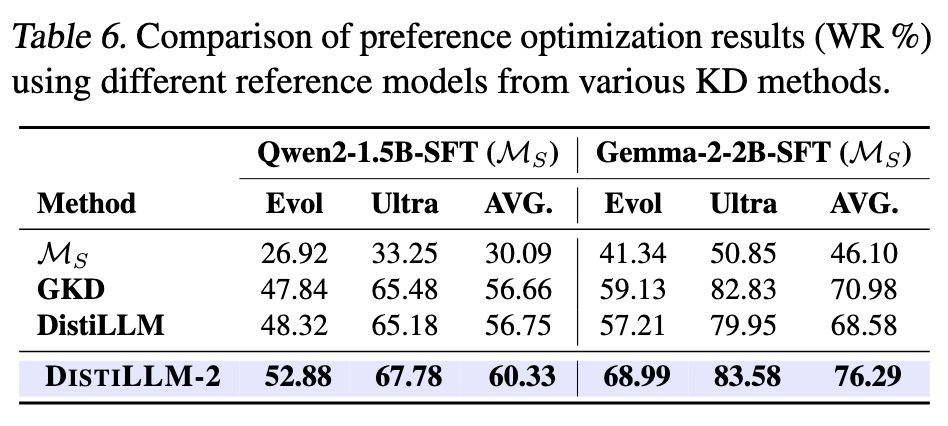

6.7 SFT + DPO 替换为 DistilLLM-2 + DPO

结合 Table 2去看,好像即使是 naive KD 也比 SFT + DPO 效果要好?Why?

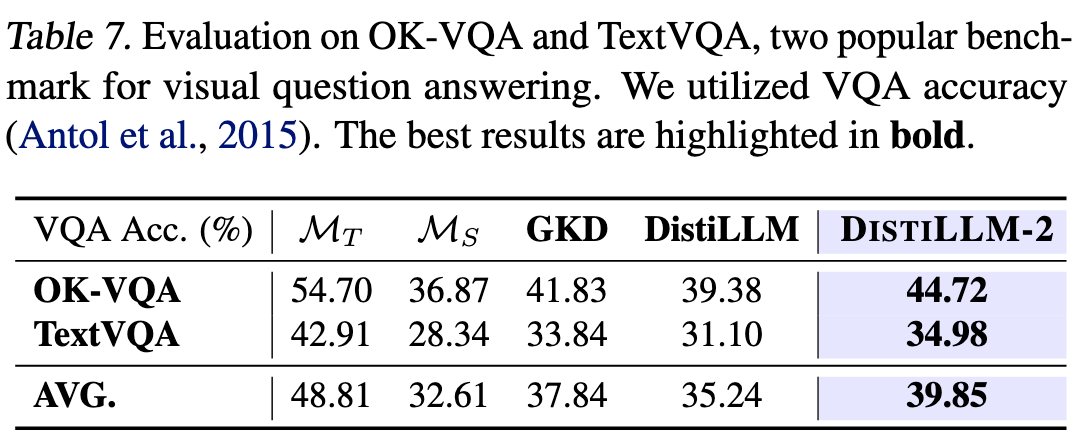

6.8 应用到多模态模型

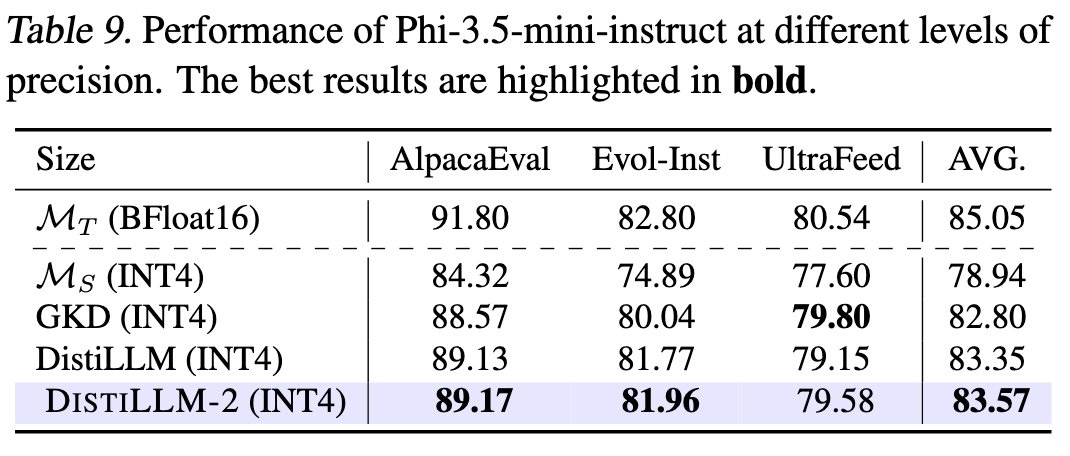

6.9 INT4 量化后用 KD 代替 SFT 恢复模型表现

笔者感觉提高更准确一点。这里应该是 post-training 量化后,再用 FP16 的教师模型进行微调,减小量化误差

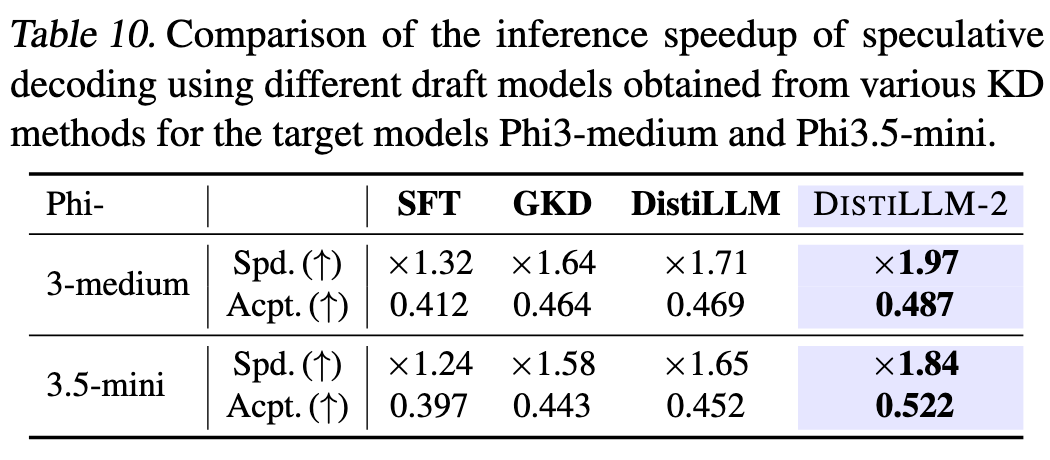

6.10 推理速度

为啥推理速度会变?KD不是只改变学生模型参数吗,和推理速度有什么关系?

7. 笔者总结

-

DistiLLM-2 结合了 SKL 和 SRKL。引入 \(\alpha\) 和 \(\beta\) 优化训练过程。大大缓解了模型平均和模型崩溃,而且提高了模型效果👍。 -

作者做了大量的对比实验,全方位验证了方法的效果(角度太多了,以后做试验可以参考😂)。 -

笔者还是有很多没太看明白的地方,比如和 DPKD 对比时为什么是正则作用。看来还是需要勤加修练。

Reviewer: here

References

-

DISTILLM-2: A Contrastive Approach Boosts the Distillation of LLMs -

DistiLLM: Towards Streamlined Distillation for Large Language Models -

Direct Preference Knowledge Distillation for Large Language Models -

CRC Standard Mathematical Tables and Formulae

注:若本文中存在错误或不妥之处,欢迎批评指正。